|

|

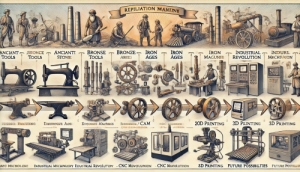

古代の石器時代から始まり、青銅器時代や鉄器時代を経て、産業革命期の蒸気機械の登場、20世紀の電動機械やCNC機械の発展、そして現代のCAD/CAMや3Dプリンティング技術、未来のAIと自動化の可能性までを視覚的に表現しています。 |

物づくりにおける倣い加工の歴史は、人類の技術発展とともに進化してきました。以下に、主要な時代と技術の進化を簡潔にまとめます。

古代

- 石器時代: 人々は石を削って工具を作成し、最初の加工技術を開発しました。

- 青銅器時代: 青銅を使用してより硬い工具や武器が作られるようになり、金属加工技術が発展しました。

- 鉄器時代: 鉄の使用が広まり、鍛造や鋳造技術が向上しました。

中世

- 中世ヨーロッパ: 鍛冶屋が発展し、金属の加工技術が向上しました。手作業による加工が主流でしたが、徐々に水力を利用した機械も登場しました。

- 中国: 中国では古代からの精密な鋳造技術や陶磁器の製作技術が発展していました。

近世

- 産業革命: 18世紀後半から19世紀にかけての産業革命により、蒸気機関の発明や機械化が進みました。これにより、大量生産が可能となり、倣い加工技術も大きく進化しました。

- 旋盤の発展: 産業革命期に旋盤が改良され、より精密な加工が可能になりました。

近代

- 20世紀: 電気の利用やモーターの発明により、電動工具や工作機械が登場しました。これにより、倣い加工の精度と効率が飛躍的に向上しました。

- CNC機械: コンピュータ数値制御(CNC)技術の登場により、プログラムによる精密な加工が可能となり、自動化が進みました。

現代

- デジタル化: CAD(コンピュータ支援設計)やCAM(コンピュータ支援製造)の技術により、設計から製造までのプロセスがデジタル化され、倣い加工の精度と効率がさらに向上しました。

- 3Dプリンティング: 3Dプリンティング技術の発展により、従来の加工方法では難しかった形状の製作が可能となり、物づくりの幅が広がりました。

未来

- AIと自動化: 人工知能(AI)技術の進化により、さらに高度な自動化が進むことが期待されます。機械学習を用いた最適化や予測保全など、よりスマートな製造プロセスが可能となります。

物づくりの歴史は、技術の進化とともに大きな変革を遂げてきました。これからも新しい技術の導入により、さらなる進化が期待されます。

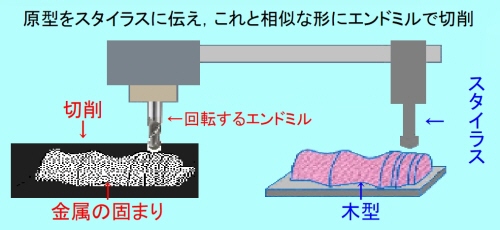

20世紀後半の倣い加工 |

| <トップページ> |