<イメージ>

左側に物理的な工場、右側にその正確なデジタルレプリカが描かれ、リアルタイムデータが両者間で流れている様子を表現しています。背景には未来的な都市景観と高度な技術要素が組み合わさり、物理的な世界とデジタル世界の統合を強調しています

ジタルツイン(Digital Twin)、物理的なオブジェクト、システム、またはプロセスの正確なデジタル複製を指します。この概念は、物理的な実体とそのデジタル表現がリアルタイムで双方向に情報をやり取りし、相互に影響を与え合うことを可能にするものです。デジタルツインは、製造業、エネルギー、ヘルスケア、都市計画など、さまざまな分野で活用されています。

主な特徴と利点

- リアルタイムモニタリング:

- デジタルツインはセンサーを通じて物理的なオブジェクトからデータを収集し、リアルタイムでその状態をモニタリングします。

- シミュレーション:

- デジタルツインを使って、物理的なオブジェクトやシステムの挙動をシミュレートし、異なる条件下でのパフォーマンスを予測できます。

- 予知保全:

- デジタルツインは、機械やシステムの異常を早期に検出し、メンテナンスを事前に計画することでダウンタイムを減少させます。

- 最適化:

- デジタルツインを使って、プロセスやシステムの効率を向上させるための最適化を行うことができます。

- コラボレーション:

- 複数のチームや部門がデジタルツインを通じて情報を共有し、協力して問題解決やプロジェクトの進行を行うことができます。

応用例

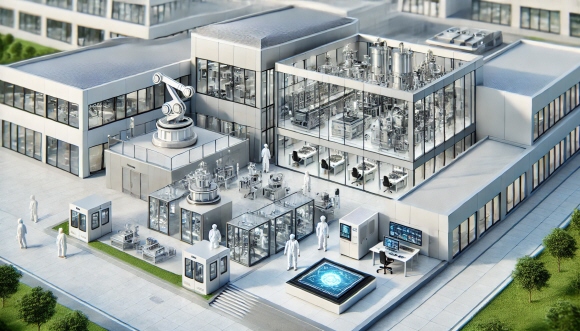

- 製造業:

- 工場の設備や生産ラインのデジタルツインを作成し、効率的な生産管理と予知保全を実現。

- エネルギー:

- 発電所や電力網のデジタルツインを使用して、エネルギー供給の最適化と安定性の向上。

- 都市計画:

- 都市のインフラや交通システムのデジタルツインを用いて、効率的な都市運営とスマートシティの実現。

- ヘルスケア:

- 患者の健康データを基にしたデジタルツインを作成し、個別化医療やリハビリテーションの最適化。

デジタルツインの技術は、物理的な世界とデジタルの世界を統合し、さまざまな分野で革新と効率化を促進しています。

【生産ラインのデジタルツイン】

実際の生産ラインを仮想環境上で正確に再現したデジタルモデルです。この技術は、IoT(モノのインターネット)、センサー、AI、ビッグデータなどを活用して、物理的な生産ラインの動作やパフォーマンスを待って、シミュレーション、最適化することを可能にします。

主な要素

- センサーとデータ収集

- 生産ライン上の各機器や製品にセンサーを取り付けてデータを収集。

- 温度、圧力、速度、振動などの当面のデータを取得します。

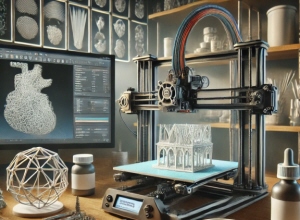

- 仮想モデルの構築

- 収集したデータをもとに、現実の生産ラインと同じ行動をする仮想環境を構築。

- CADデータや3Dモデリングツールを使って詳細なモデルを作成します。

- リアルタイム

- 実際の生産と仮想モデルの間でデータラインをその間に同期。

- 状況の変化を即座に反映することが可能です。

- 分析とシミュレーション

- AIや機械学習を用いて故障予測や効率向上のためのデータ分析を実施。

- 新しいプロセスやレイアウトの試験運用を仮想空間内で安全に実行。

利点

- 効率向上

- ボトルネックの特定や、生産プロセスの最適化が可能です。

- 人的ミスや無駄なコストを削減。

- トラブルの早期発見と対応

- 機器の異常や故障を事前に予測し、計画的なメンテナンスを実施します。

- 生産停止時間を最小限に抑えます。

- 新製品開発の加速

- 仮想環境で新しい製品や生産プロセスを試験し、リスクを軽減します。

- 試作品の開発期間を短縮させていただきます。

- 柔軟性の向上

- 顧客のニーズの変更に対応するため、ラインの設定やレイアウトを迅速に変更可能です。

- ショック

- エネルギー消費量や廃棄の削減を実現。

- 環境負荷を低減します。

デジタルツインは、特にスマートファクトリーやインダストリー4.0の実現において重要な役割を担います。この技術を活用することで、生産現場がより効率的かつ柔軟になり、競争力の向上が期待できます。

.jpg)