鉄は酸化鉄=錆びた状態が一番安定しているそうです。

表面が錆びているとそれ以上錆びの進行が進まないので内部は保護されます。

しかし程度にもよります、あまりにも錆びが進行してしまうと「腐食」となってしまいます。

こうなると表面の「平滑さ」「導電効果」にも影響が出てきてしまいます。

ボロボロと崩れてしまうほど進行してしまうと内部にまで影響も出てきてしまうのです。

これは水分(空気中の水分も)による反応で、その結果「鉄イオン」は水中へと電子が移動してしまい水酸化鉄イオンとなります、この状態での「鉄本体」はさらに水分が移動していまい酸化鉄=錆びとなります。

これを繰り返していく事が内部への腐食の進行へとつながっていきます。

海水に含まれる “塩分” はこのサイクルを活性化するようなカタチで作用します。

ところが海水中よりも海水から少しカオを出した辺りのほうが錆びの進行は進みます。

これは水分+塩分+酸素といった「錆び」の発生・進行に好条件の部位となってしまうからです。

これに対し「錆びない=ステンレス」やめっきなどの表面の加工により保護していく方法があります。

※ ステンレスにはクロムが使用されています、クロムは酸素と結びつく事で非常に薄く頑強な皮膜を形成してそれ以上の腐食(錆びの進行)を防いでくれます。

また、常に摺動しているような機器類の可動部などではその動きによって錆びを削り落とすカタチになっていることがあり見た目は結構キレイにも思えます。

しかし腐食はその部位だけでなく全体への影響も出てきてしまうことも多く、例えばマイカーでもボディに付いたわずかなキズから錆びが広がってしまうこともあります。

ワイパーなどに発生した錆びから付近の金属部品へと飛び火することもあり「チェック」や「お手入れ」は欠かせません。

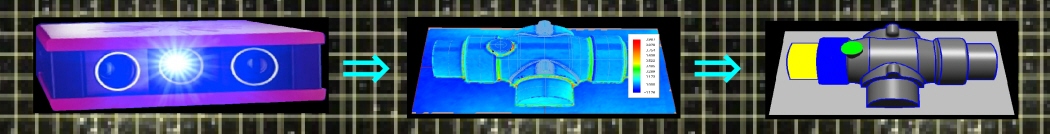

さらに、表面がキレイに見えても内部では錆びの進行が広がっていることもあるため「脆さ」へと繋がってしまうことも考えられます。

(表面の錆びが落ちても内部での金属イオンへの影響が治まったわけではないため)

また、作業には実需品である “工具や機器類など” は、「お手入れ(メンテナンス)」が欠かせないものが多くありますが、毎回毎回となるとメンテナンスに時間をさけないこともあります。

しかし仕事道具として必需品である工具類はしっかりと(スプレー一吹きでもいいから)メンテナンスしておきたいものです。