3d計測システムは、量産に用いられる部品において、リリース前に各種な工業試験で評価し部品の機能性、安全性、信頼性などの評価、性能向上に役立ちます。

続きを読む

「ブログ」カテゴリーアーカイブ

製造製品のバラつき

製造工場で生産された製品はばらつきが発生します。製造材料、製造機械・設備、作業者のキャリア、加工・組み付けの作業方法、検査・測定等の要因からばらつきから発生しています。

続きを読む

判子

判、判子、印鑑、印章、スタンプと様々な呼び方のある印についてのお話です。

日本では印鑑が生活必需品であり、実用品として使われる他に、スタンプラリーなどにゴム印が娯楽にも使われています。海外の出国と入国の際にもパスポートにスタンプが使われているように、印は世界中で用いられていますが、実はその世界の中でも日本は印を重要視する傾向がある国です。外国によってはサインで良いとされる国もあります。

印は古くから日本で使われていますが、いつから使われているのか?誰が最初に作ったのか?などは定かではありません。それを裏付ける確かな資料がないためです。現存する日本最古の印は国宝に指定されている金印です。漢委奴国王と印されています。古代の中国の後漢の光武帝が中元2年(西暦57年)に日本の倭奴国に金印を授けた、と伝えれています。あくまでも日本で見つかった最古の印なのでこの頃に日本で印が普及していたというわけではないようです。

印の制度が公務で整備されたのは奈良時代です。701年の律令制からだといわれています。この時に公印が使われるようになりましたが私印の製造、使用は禁止されていました。

平安時代には貴族にも私印が認められるようになります。ですが、一般庶民の場合は書類に署名していました。今で言うサインです。字が書けない人は人差し指で点をうつ画指や手形を押していました。

その後、平安時代中期から末期のかけて、官印がほとんど使われない時代があります。代わりに花押が用いられるようになったのです。花押とは書判 (かきはん) ともいわれる簡略な形に変化させた自署です。花押は公家、領主、武将などが作成、使用しました。一般庶民は拇印、爪印などを書類に印として用いるようになります。

戦国時代に入ると戦国武将達は私印と花押を併用するようになります。武将達の私印は各々の趣向を凝らしたデザインでした。武将によっては字体の他に龍や虎、獅子などを印に用いていました。これは権力と威厳を表現するためです。有名どころは織田信長の天下布武の印などでしょう。

江戸時代には行政の書類のほか私文書にも印を押す慣習が広まります。また、印鑑帳が作られるようにもなり、これが後の印鑑登録制度の起源となります。この頃から日本で一般庶民まで印章を持つことが広まり、印の存在が重要視されるようになります。

そして明治6年(1873年)10月1日、太政官布告で公式の書類には署名のほかに実印を捺印する制度が正式に定められます。この判子が広く認めれた記念日として10月1日は印章の日となりました。

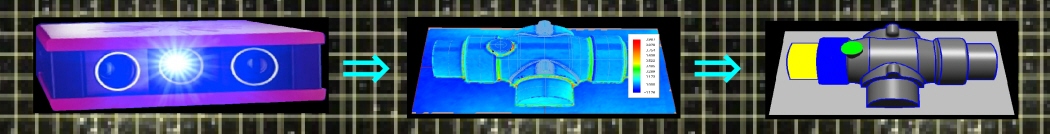

射出成形の形状解析

射出成形の3D計測、検査機能において設計のCADデータとのカラーマップ比較にて計測結果の分析を可能になります。

続きを読む

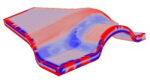

プレス部品の成形結果

3D計測はプレス部品の成形結果の分析されます。プレス成型工程のの最適化に利用されています。

続きを読む

発光ダイオード

LED(light emitting diode)をご存知でしょうか。日本では発光ダイオードとも呼ばれ、電圧によって発光する半導体素子です。発光する性質を利用して、様々な用途があります。

LED(発光ダイオード)は赤色、黄緑色は古くから開発され、様々な分野で活用されていました。発光ダイオードは低電力で駆動することができる光源のため、ディスプレイへの応用が期待されてきました。RGBによるフルカラー表示のためには光の三原色(赤・緑・青)の発光素子が揃う必要があり、このうち1980年代中頃までに実用化されていたのは純赤色のみでした。青色のLEDに関しては実現が難しかったのです。そんな中で名古屋大学の赤崎勇氏が素材の研究を行い、同大の天野浩氏が基礎技術の発展に貢献し、カリフォルニア大学の中村修二氏が安定した製法を確立する形で青色LEDは遂に実現しました。これによりLEDのみで光の三原色を表現することが可能になり、その用途も大きく広がりました。赤崎、天野、中村の三名は青色発光ダイオードに関する業績が評価され、2014年のノーベル物理学賞を受賞しました。

現在では白色発光ダイオードの研究も進んでいます。白色発光ダイオードは低電圧で扱いやすく、光源としても高効率(低消費電力)であり、しかも寿命も既存の光源以上に長いことから、LED照明として白色発光ダイオードが利用されるなど、新しい光源として普及が進んでいます。

この4色のLEDは応用力が素晴らしく、これによって様々な機械や家電の光源に革命をもたらします。電光掲示板・大型映像装置や光通信等です。

今では低消費電力、長寿命、小型であるため数多くの電子機器に利用されているのです。東京スカイツリーでは、夜のライトアップ照明を全てLEDで行ってます。また、機器の動作モードによって色を変えることができるなど、機器の小型化に貢献しています。LEDを採用したディスプレイも開発されています。大型ビジョンや街頭広告などではよく見かけるようになりました。しかし、一般家庭用途などのディスプレイには、現状ではあまり開発が進んでいません。しかし、筆者自身は一般家庭用途のディスプレイの開発・生産には期待したいところです。

光源技術はLEDの進歩によって明るい未来を進んでいるのです。

不要農薬 期限切れ農薬の回収

私の祖母が土地を持っていて農業をしています。

使わなくなっていた農薬をどうやって処分したらよいかわからなくなっていました。

おそらくは期限切れの農薬でしょう。

私の母が祖母の地元の農協へ尋ねたところその農協では毎年2月に年に一回不要農薬・期限切れ農薬を回収して処分してくれるそうです。登録が失効して使用禁止となった農薬も回収に含まれます。

場所によっては回収する月より前月までなどに不要農薬・期限切れ農薬の回収の事前申し込みが必要な場合もあります。

回収量などを事前に把握するために廃棄処分農薬申込書と委任状を期日までに支店や農営センターに提出も必要がある場合もあります。回収日に印鑑の持参が必要なところもあります。

回収する農薬の成分の種類によって有料の回収の値段が変わってきます。

回収の対象は農薬登録があるものだけに限られます。

スプレー・ボンベ・蓄薬・医薬・化学薬品は不可です。

農薬は個人的判断で処分することは厳禁なのだそうです。

農協で回収してくれるということらしいので農薬で行方に困ったときはぜひ利用するべきです。

農業生産活動に伴う廃棄物は地域の回収処理システムを利用する・資格のある産業廃棄物処理業者に処理を委託することなどが定められています。

猛毒のダイオキシンが発生しやすい野焼きは法律で禁止されておりできません。

市町村・農協・購入した店舗などに相談ができます。

基本定期的に有料で回収してもらえるのだそうです。

農協によっては農業用廃プラスチック、農業容器・農薬容器も回収している農協もあります。

農業生産活動で消費される農業用廃プラスチック、農業容器・農薬容器はばかにならない量・重さになります。

資源や環境の問題のことも考えると分別・回収は大事なことです。

プラスチックのゴミは燃えるゴミに行ってしまうのではなく、プラスチックゴミとしてプラスチック資源ごみ袋に行き、分別回収なりさらにはリサイクルもされていくほうが良いと考えます。

重力波観測

重力波という現象をご存知でしょうか。重力波はこれまでSFの物語などで度々使われていた用語です。2016年2月に重力波の初観測が話題となりました。重力波は1916年に、一般相対性理論に基づいてアルベルト・アインシュタインによってその存在が予言された後、約100年もの間に渡り、幾度と無く検出が試みられ、2016年に遂に検出に成功したのです。

では、重力波とは一体何かというと巨大質量をもつ天体が光速に近い速度で運動するときに強く発生するゆがみの伝導の現象です。重力により発生する液体表面の流体力学的な重力波とは名称が同じですが異なります。重力波の概念は、アルベルト・アインシュタイン自身が、一般相対性理論を発表から2年後に発表されました。

この重力波を観測するために干渉計型検出器が、2000年代に世界の数ヶ所で稼働を始めます。アメリカでは干渉計aLIGO(advanced LIGO)2基がワシントン州とルイジアナ州で稼働。この2基が重力波を世界で初めて検出したと発表されました。イタリアとフランスは共同でVIRGO干渉計をイタリアに設置。ドイツとイギリスは共同でGEO 600干渉計をドイツに設置。そして日本では東京大学の宇宙線研究所重力波推進室が観測装置「大型低温重力波望遠鏡(LCGT, Large Cryogenic Gravitational Telescope)」(大型低温重力波望遠鏡 KAGRA かぐら)を岐阜県神岡鉱山跡地に建設しました。2016年3月にも試験観測を行い、2017年には本格的に観測を開始する予定です。

KAGRAという通称は日本語の「神楽」に神岡の「KA」と重力波(Gravitationalwave)の「GRA」を合わせた形でつけられています。

現在神岡鉱山は日本の物理学・宇宙研究において重要な場所となっています。KAGRAの観測装置として世界でも最高精度の観測性能を誇っています。

この初観測の発表以来、重力波天文学は大きく進歩しました。世界各地でも重力波を検出できるようになります。2016年5月には全米科学財団とインドとの間で協定が結ばれ、2023年にもインドにLIGOのような重力波検出装置が設置される可能性が出てきました。日本も地下に重力波検出装置を建設中で、2018年に稼働予定です。

宇宙に存在するあらゆる神秘が解明される日は近いかもしれません。

TOYOTOMIの暖房器具

TV番組で知ったTOYOTOMIの暖房

TVの番組で南米の国でTOYOTOMIの石油ストーブ・石油ファンヒーターが多く普及しているのを放映して見かけました。現地で重宝されているようで、評価も高いようです。

南米のユーザーによると寒い時にTOYOTOMIの石油ストーブやファンヒーターがよく効いて快適に過ごせるそうです。

私は30代ですがそれ以前にTOYOTOMIの暖房器具等の宣伝を見かけたことがありませんでした。

なので最近になって海外のレポート取材のそのTV番組を通して知ったのです。

それまでは全く知りませんでした。

我が家のTOYOTOMI製品

海外の人から評価されて逆に紹介されて知ったTOYOTOMIの暖房器具。我が家の核家族がそんなに良いなら買おうということで探しました。去年三河地区に越してきた私の家族も冬にEDIONのお店でTOYOTOMIのレインボーという石油ストーブを購入してたいへん重宝しました。2015年の冬のことです。家電店で扱っていました。

ガス供給は住む町によっては変わる

以前は私たち家族は尾張地域に住んでました。冬は都市ガスだったので東邦ガスのガスファンヒーターとエアコンを使って暮らしていました。父のアイデアで手頃な値段の東邦ガスのガスファンヒーターを購入したのです。火事予防にもなるとのことでした。

キッチンのある一本のガス栓にガスコンロとガスファンヒーターとの栓を使い分けて使っていました。

灯油販売のトラックが巡回していました。ですが尾張地域に住んでいるときは一回も石油ファンヒーターやストーブを使いませんでした。

今私の住んでいる三河地域の街はSALAグループのプロパンガスを使用しています。そしてガスは現在はコンロとお風呂だけに使用しています。(給湯器がついています)

ガスのインフラが変わったことで石油ストーブを買おうということになったのです。

なのでガスファンヒーターは使わなくなりました。

ホットカーペットは住む場所に関係なく(電気なので)ずっと使っています。

接着剤

前回は食用の海苔についてをブログに載せました。今回は食べれない方の糊(のり)についてお話です。糊は接着剤の1種に含まれています。接着剤は物と物をつなぐために使われる物質を指します。ここではその接着剤の説明をしたいと思います。

接着剤は5つの分類があります。

反応系

初期状態は化学反応を起こす前の成分を主体とする液体または固体。光や熱などを与えることで熱硬化を開始します。与える熱量は高温や常温などで硬化反応が促進されます。この分類の接着剤はほとんどは工業用、特に電子部品用途に用いられています。

溶液系

初期の状態は合成樹脂やゴムなどの固形分が水・アルコール・有機溶剤などの溶媒に溶け込んだ液体状のものです。水系接着剤のうち水分蒸発と再湿によって可逆的に硬化と溶融を起こすタイプです。いわゆる糊と呼ばれるものです。

固形

初期状態は粉体・ペレット・フィルム・網状などの固体のタイプです。なお、流通段階では固形の接着剤でも使用前に水などに溶かすものは溶液系に分類されます。

溶解系

主に有機溶媒を用い、基材の一部を溶解することで拡散接着を行うものです。代表的な例としてはプラモデルのポリスチレンを拡散接着する用途等が挙げられます。塩化ビニール製の水道管等の接着に用いられています。

テープ

セロハンテープ、ガムテープといった初期状態は接着剤を布や紙・金属箔・セロファンなどのテープ状基礎に塗布または浸漬したものがテープに分類されます。一般に粘着剤と呼ばれる粘性を持ち、圧力を加えることで被着材に対する流動性を持たせ、剥離に対する凝集性が硬化に代わる保持力となります。

接着剤に使われている材料はデンプンや漆、膠(にかわ)といった植物や動物の成分を使っているものもありますが、今では化学物質を使うことが多いです。接着剤の化学物質の中には直接手で触ってはいけないような物も含まれていることもありますので、家庭用品については、その含有物質について工業用途などと比較すると厳しい制限が施されています。

接着剤は用法、用量を正しく用いればあらゆるものを繋ぎ止めてくれる縁の下の力持ち的な存在な物なのです。