皆さん、海苔は好きですか?海のミネラルが豊富だとよく言われていますよね。実際には海苔はミネラル以外にもたんぱく質、食物繊維、ビタミン、カルシウム、EPA、タウリン、ベーターカロテン、アミノ酸などが豊富に含まれており栄養に富んでいます。

皆さん、海苔は好きですか?海のミネラルが豊富だとよく言われていますよね。実際には海苔はミネラル以外にもたんぱく質、食物繊維、ビタミン、カルシウム、EPA、タウリン、ベーターカロテン、アミノ酸などが豊富に含まれており栄養に富んでいます。

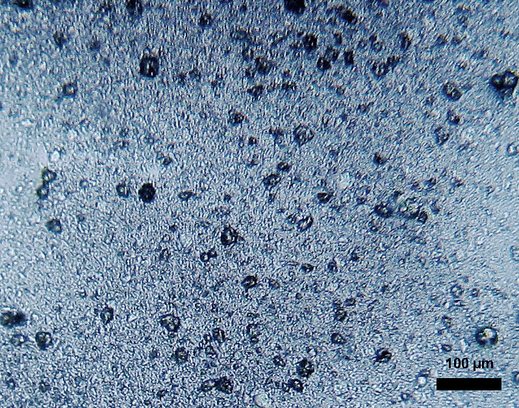

海苔の原料は主に海の藻です。海苔に用いられている藻は海産と川産があります。分類群が異なるため生活環はそれぞれ異なりますが、いずれも解明されており、特に海産の藻は解明された知見を利用して人為的なライフサイクルで大量に種苗を作ることで、商業規模での養殖が可能となっているのです。

海苔をイメージすると多くの方は板海苔をイメージするのではないでしょうか。食品としての「海苔」は漉いて紙状に乾燥させたのが板海苔です。乾燥させない海苔は生海苔とも呼ばれています。

板海苔の歴史は江戸時代中期は海苔をそのまま広げて乾かした「展延法」と呼ぶ方法で作られた海苔が食べられていたとされています。貞亨4年(1685年)、江戸幕府5代将軍・徳川綱吉は生類憐れみの令を発布しました。それに関連して元禄5年(1692年)には浅草近辺十六丁四方の漁業が禁止されたのです。当時の人々は魚が獲って食べる事ができなくなりました。そんな中で漁師達は藻を食べようと閃いたのです。それが海苔の開発と養殖に繋がりました。江戸時代の品川沖は江戸前海苔(品川海苔)の産地だったそうです。その海苔の食べ方ですが、江戸前寿司に利用されたかどうかは定かではないようですが、煎餅に海苔を巻いた海苔巻き煎餅は「品川巻」と呼ばれて古くからの名物となりました。また、また、浅草のりは希少な高級品でした。その後も板海苔は寿司の海苔巻き、軍艦巻き、おにぎり、ラーメン、ふりかけ等幅広く使われるようになります。

海苔の保存方法ですが、海苔は湿気に弱いために乾燥したところに保存されました。同じく湿気に弱い茶葉と同様、または一緒に保存されることが多かったようです。乾燥剤が普及して以降は乾燥剤と一緒に密封容器に保存されました。

こうして日本で海苔の開発・養殖・保存方法などが確立されていき食卓に美味しい海苔が並ぶようになったのです。