最近歯医者にかかった時アレルギー体質だからということで口内の歯の金属の詰め物を全て取ってしまいました。

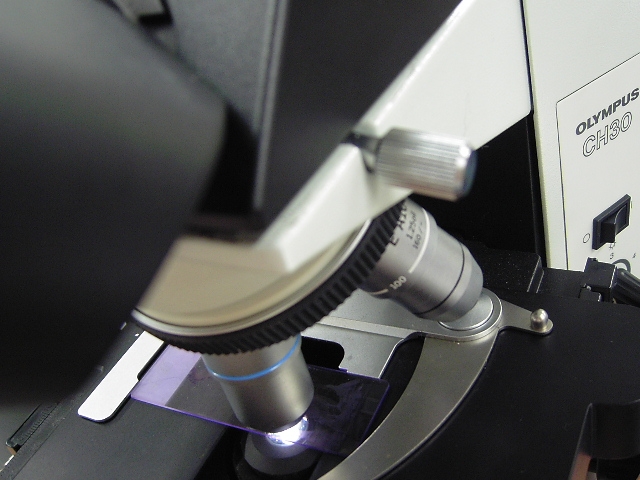

最初に口腔のレントゲンをとってから歯全部を見てもらって診断してもらいました。

その日のうちにすぐ詰め物の交換処置が施されました。

個人的にはいきなりの歯の改造にビックリでした。

これでアトピーやアレルギー症状が改善されることが結構な確率であるのだそうです。

そのかわりに詰め物をして何やら光をあてて固めてくれました。

白色の詰め物で白い歯になじんで感触もつるりとしていて違和感もありません。

人工歯の材質が新しく変わったのだと驚きました。

コンポジットレジンという合成樹脂の素材です。

ガラス・ジルコニア・セラミックなどの粒子と樹脂(プラスチック)を混ぜたものです。

施術にかかる時間が短くてすみ、修復・修理もしやすい素材で歯を削る量も少なくてすむ利点があります。

小さな虫歯や欠けた箇所に詰める合成樹脂です。

歯医者さんは細い注射器のようなものでペースト状のコンポジットレジンを削った箇所に塗ってコーティングして特殊な光を当てて固めていました。

青色のLED光です。この照射で数十秒で固まるのだそうです。

施術後30分以上は何も口に入れてはいけないそうです。

コンポジットレジンの治療は保険適用されるので費用は保険証を提出して5500円程でした。

歯医者にかかって一年ほど経ちました。

定期的にクリーニングや検診を受けています。

クリーニングの時は歯科衛生士さんがケアしてくれます。

検診の時は歯科医師さんが直接見てくれます。レントゲンを撮り直したりもしています。

コンポジットレジンが少し表面で張り出してしまってきた時などはキレイに削って舌触りも滑らかに整えてくれます。

二年前には酷かったアトピーが皮膚科医の先生がよくなってきているという程改善されました。

歯の金属の詰め物をコンポジットレジンに変えたのがよかったのでしょうか。