いよいよ夏になり海や山へ行くのにいい季節になりました。

そんなアウトドアにいくならばバーベキューは欠かせないですよね。

そしてバーベキューに欠かせないのが木炭です。

今回は木炭についてみていこうと思います。

そもそも何故にバーベキューで木炭を使うのでしょうか?

薪じゃだめなんでしょうか。そこから見ていきましょう。

木炭には薪にない特性がたくさんあります。

薪のように煙が出にくく炎も出ません。

燃焼時間も長く火力も安定しています。

これは炭焼きという木炭製造過程によって得られた長所です。

普通、薪などをはじめ木は燃やすと燃え尽きて灰になってしまいます。

これは空気中の酸素と木に含まれる炭素がくっつき二酸化炭素に変化するからです。

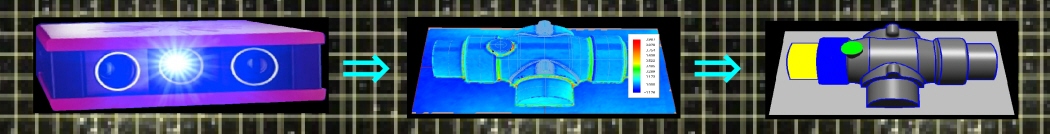

ではどうやって木炭にするのかというと、木を窯にいれて空気が少ない状態にして蒸し焼きにするのです。

酸素が少ない状態なので酸素と炭素があまりくっつかず一部は炭素化合物になり、一部は二酸化炭素などのガスになり、残りが炭素の塊つまりは木炭になるのです。

この酸素が少ない状況を上手に作り出すのが炭焼きの技術であり、特に木炭で有名な備長炭は難しいとされています。

江戸時代の紀州備長炭では貴重な財源でもあったがために藩の最重要機密にもなっており、外部に技術が流出しないように管理されていたとか。

時は移ろい現在でも一人前の炭焼きになるには10年はかかるといわれています。

しかし炭質にこだわらなければ子どもの体験教室にもなるほどとっつきやすい自然教室でもあります。

木炭と一口に言っても種類はさまざまです。

700℃以上の高温で蒸し焼きにして炭化させる備長炭などの白炭や400℃ほどの低温で作る黒炭などに大分されます。

また、炭を焼いている際に煙が出ますが、これを集めて冷却したものが木酢です。

初めの煙は水分が多い煙で、後になるとタールを多く含む煙となりますので、その中間の煙を集め、数ヶ月置いておくと油分が浮きタール分が沈み、中間にあるのが木酢液となります。